東京大学

渡邊雄一郎

今回のVictor Ambros, Gary Ruvkun両氏のノーベル賞受賞の知らせを聞いて、2000年前後のことを思い出した。線虫でのlin-4に続くlet-7の報告から数年でマウス、ヒトにもmiRNAが存在し、その中には種の違いを超えてlet-7なども含まれることなどが報告された。次に何がくるかと思っていたら、私が扱っていた植物の世界にもmiRNAがあるということになった。植物で初めてのmiRNAと機能との関連が見つかったという報告は2003年9月Natureで発表された。そのmiRNAはmiRJAW (JAWは JAGGED AND WAVY(波打ったという意))いう名で報告された。掲載号の表紙には奇妙な葉の形態を持つシロイヌナズナの写真が登場した。なぜこんな形態になるのかはすぐには理解できなかったことを覚えている。現在このmiRNAはmiR319として登録されている。以後、にわかに植物分野でもmiRNA研究が賑やかになった。

このmiRNAの発見の経緯を、この論文の筆頭著者であり、現在アルゼンチンでPIになっているJavier Palatnikが来日した際に聞いたことがある。当時、彼はDetlef Weigelラボで、シロイヌナズナを用いてアクティベーションタギングを行っていたそうだ。植物での構成的発現を促す35Sプロモーターに付随するエンハンサー配列をゲノムにランダムに導入したmutant panelを作成し、形態が変化した変異体を集めたという。その中から葉の周囲がギザギザになった(鋸歯型)変異体が4系統ほど得られた。これらの変異体でエンハンサーが挿入されているゲノム上の箇所を見ると、同一の遺伝子座であることを見出した。ただ、その領域にはタンパク質をコードする情報はなかった。こうしている間に線虫などのmiRNAに関する情報が入り、実際にそのゲノム位置からmiRNAが発現していること、そしてそれが実際に機能していることを証明するデータを集める必要があったために、発表まで時間を要したそうである。

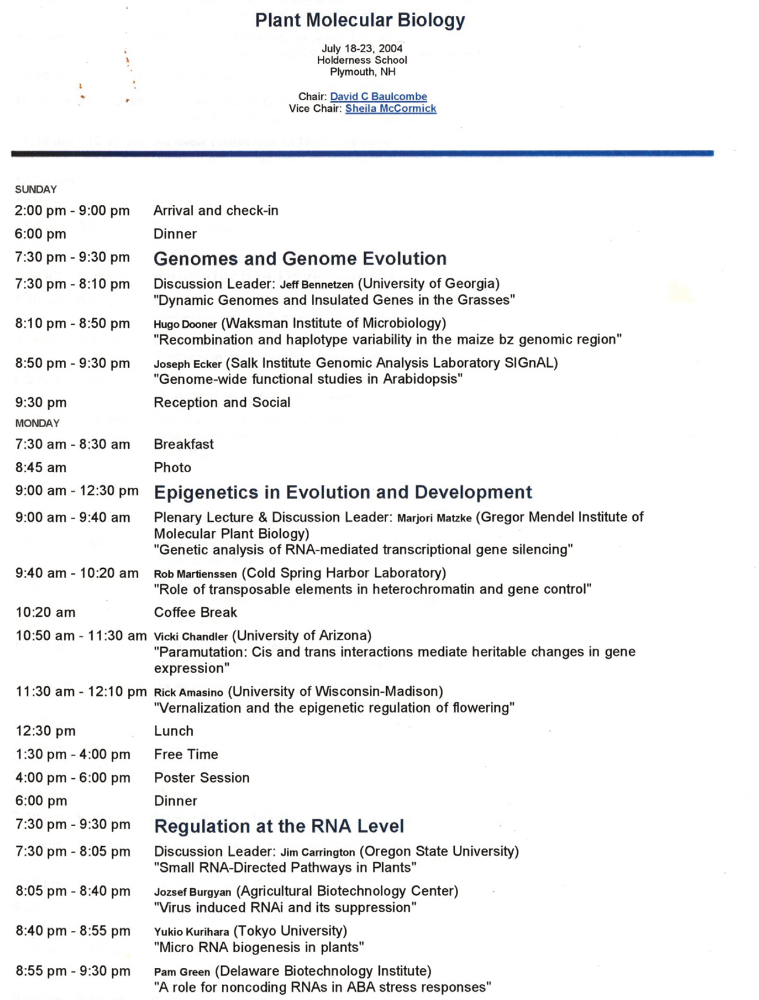

植物研究の中ではmiRNA研究にやや先行して、2000年直前から小分子RNA研究はPTGS(posttranscriptional gene silencing)やウイルス感染に対する抵抗性機構として始まっていた。その中でいち早く植物体内に生成される短いsiRNA(small interfering RNA)が注目されていた。私も1980年代からタバコモザイクウイルスの複製、感染機構、そして植物側のウイルス抵抗性機構を研究していた。異なるウイルスを手掛けているが、方向性に似たところを感じていたDavid Baulcombe、James (Jim)Carringtonの二人にはその当時から注目をしていた。すると1999年にDavidがScience誌にウイルスゲノム配列由来の情報を持った25ntの短いRNA(vsi-RNA)が存在することを報告した。先ほど触れたmiRJAWの発表にはその共著者にJimの名が入っていてvsi-RNAだけでなくmiRNAにも目を向けていたことを知った。我々もタバコモザイクウイルスを研究していた経緯から短いvsi-RNAを解析、そして化学的に同じ長さを持つmiRNAに目を向け始めていただけに、我々の研究の方向性との一致に苦笑いをするしかなかった。当時私の研究室で博士課程に在籍していた栗原志夫くんがシロイヌナズナでは核内に存在するDCL1 (Dicer-like protein 1)タンパク質がpri-miRNA->pre-miRNA->成熟miRNAの2段階プロセシングいずれも行なっていることを示し、2004年PNASにアクセプトされた。その論文が実際には公表される前、その年の7月に開かれたGordon Research Conference “Plant Molecular Biology”に栗原くんと私と参加した際(写真はその初日のプログラム)、驚いたことに多くの人がすでにPNASで発表される内容を知っているような雰囲気であったのである。そのとき植物miRNA研究者の広がり、情報ネットワークの凄さを体感した。

シロイヌナズナでは発生に関係した形態異常変異体がいくつも取られ、その一つとしてargonaute変異体がChristoph Benningによって記述されたのが1998年。その特異な形状が小さなイカを想起させたのでそのように命名したということであるが、オリジナル論文に掲載されている一連の写真を何回見ても、恥ずかしながら私にはその連想がわからない。面白かったのはその後の研究の流れで、その名がついた遺伝子がコードするAGO(Argonaute)タンパク質がmiRNAを含む小分子RNAと共同して機能することが真核生物共通のこととして解明されていったのである。

真核生物が広範に持ち合わせていた遺伝子発現制御の新たな機構の研究へときっかけを作ってもらった意味でも、今回のVictor Ambros, Gary Ruvkun両氏のノーベル賞受賞を心からお祝いしたい。